编者按:本期【攀登】专栏,聚焦学校科研工作者在科研攻关、成果转化、团队协作等方面的典型事迹与创新实践。希望广大师生见贤思齐,激发创新活力,勇攀科研高峰,着力推动学校学科影响力不断提升。

近年来,学校针对成果转化“不能转”“不敢转”“不会转”等难点堵点,以“专利开放许可”为突破口,坚持不懈趟新路、搞创新、促裂变,优化科研和产业转化通道“最后一公里”,实现从实验室“纸上谈兵”到生产线“落地生金”,为地方培育发展新质生产力贡献连大智慧力量,取得累累硕果。

今日推出【攀登】专栏第三期《从“坐等相亲”到“双向奔赴”——学校优化科研成果转化“最后一公里”赋能新质生产力》

一项专利从“纸”到“产”

需要多久?

近日,中央电视台

《新闻联播》和《新闻直播间》

相继报道我校在

专利开放许可领域的创新实践

作为国家知识产权试点单位

和国家技术转移示范机构

近年来,学校矢志不渝科研攻坚

聚焦专利转化难点精准发力

设立大连大学知识产权运营中心

组建成果转化专员队伍

实施“全链条”护航服务

一改以往科研成果

“闺中待字”坐等“相亲”局面

推动科研创新与产业创新

双向奔赴、深度融合

让“科研专利”加速转化为“产业红利”

5年来,累计转化专利140件

惠及企业90家

转化率提高10倍

屡获地方好评点赞

《人民日报》《辽宁日报》

《国家知识产权报》等

重量级媒体多次关注报道

打造出地方高校以高质量科研成果转化

赋能产业发展、加快培育新质生产力的

“连大样本”

全国首家“吃螃蟹”的高校

“过去专利转化像‘相亲’,高校和企业要反复谈判。现在开放许可就像超市购物,明码标价、即买即用,打通了科技成果转化‘最后一公里’。”谈到近年专利转化的新变化,学校科研处处长冯宝民如是说。“作为研究应用型地方大学,学校包括众多科研人员十分关注专利转化,对有关开放许可的政策动向密切关注,可以说是翘首以盼。”

“加强转化”“应用为王”在学校形成共识。机会总是留给有准备的人——2021年6月1日,新修订的《专利法》增设开放许可制度当日,学校便向国家知识产权局提交2项高价值专利申请,成为全国首家“吃螃蟹”的高校。

专利开放许可,让科研人员打开思路、拓宽渠道。2022年,学校提交100件高价值专利挂牌上市,面向大连市企业免费许可,当年即有8项专利被摘牌;2023年,186件专利挂牌交易。

“短短半年时间,这件专利已经为我们创造经济价值近1000万元!”明吉埃尔法智能工业科技(大连)有限公司总经理胡晨光激动地说。

2023年年底,胡晨光在交易中心发现大连大学的开放许可专利十分符合企业的技术需求,由此与我校吕卉副教授团队在生化系统的自动控制方面展开合作。

这场“双向奔赴”背后,是学校“因地制宜”的制度创新——制定了《大连大学促进科技成果转化办法(试行)》和《大连大学知识产权管理办法》。

过去转化要“层层盖章”“反复请示”,现在科研处作为知识产权管理部门,除重大事项需“一事一议”外,日常事务按章办理、即来即办,彻底打通了体制机制的障碍。

▲《人民日报》相关报道

制度创新带来的效果立竿见影。

2024年国家知识产权局首批公告的290件开放许可专利中,大连大学作为辽宁省唯一一所通过审核并予以公告的高校,以73件开放许可专利获批准予公告的数量,位列公告名单中全国高校院所首位,占全国总数的25.17%。

截至目前,我校在国知局备案开放许可专利238件,签订免费许可协议261项、收费许可55项,90余家企业从中受益,真正实现了从“专利数量”到“转化质量”的跨越。

多措并举促专利“落地成金”

专利“卖出去”只是第一步,如何让技术在大连“落地成金”?

2024年,学校与大连派思燃气设备有限公司签了个“大单子”——“一种液态燃料雾化进料的制氢螺旋板膜反应器”专利转让合同,金额200万元。

这样的精准对接,源于学校搭建的“线上挂牌+线下对接”转化生态。线上把专利信息明码标价挂出来,企业看中了随时“下单”;线下组织科研人员和企业家面对面聊需求、谈合作,让成果和需求零距离碰撞。

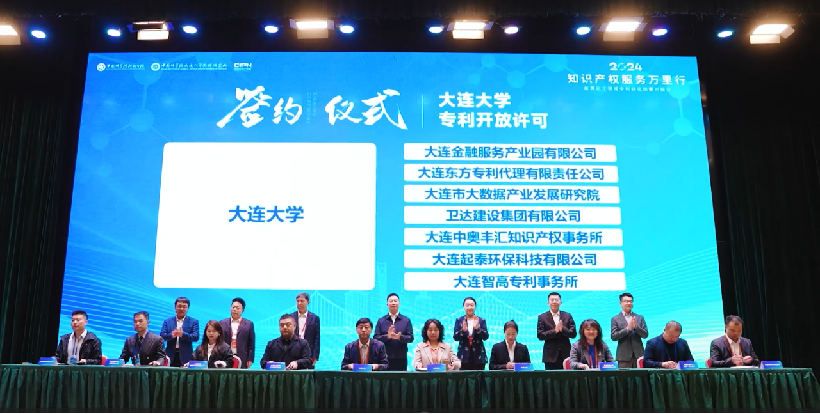

2023年10月,大连市科技成果转化对接会(大连大学专场)现场十分热闹,60家企业代表和二百多位老师面对面交流,从技术原理聊到市场前景,当场就签了6项转化协议。

同年12月的专利转化专项对接会更“实在”,签约了3个知识产权创新联合体,2项基于开放许可达成的专利转化协议,合同金额320万元。

2024年,学校通过公开许可专利,线上摘牌,线下议价,达成10项转移转化专利,合同金额630万元。

▲学校举办“资本赋能产业路演对接会”“知识产权股权化融资路演对接会”“校企圆桌论坛”等活动

除了这些“大活动”,学校还变着法儿搭平台。

定期办培训研讨会、成果对接会,不定期搞专题圆桌会、一对一见面会。带着企业负责人来学校“串门”看实验室,领着发明人去企业“取经”摸需求,企业和科研人员聊得深了、印象好了、信任有了,后续合作水到渠成。

如今在连大,越来越多的科研成果正通过这些“接地气”的对接活动,找到“婆家”、扎下根来。

打造专利转化“护航天团”

“以前我们搞科研,总觉得发完论文就大功告成。可技术成熟度够不够?市场在哪找?法律风险咋规避?这些转化里的门道,我们搞学术的真摸不着边。”一位教师的话,道出了高校科技成果转化中“不会转”的普遍困扰——技术发了论文、锁在抽屉里,却难和产业“对上眼”。

2020年,大连大学知识产权运营中心成立,33名科技成果转化专员,均具有初级及以上技术经理人资质。这支队伍,是学校精心打造的“技术经纪人”。

这种专业服务贯穿成果转化全链条:专利转让合同经法律办严格审核,公示15天后方可签约;专利登记备案、技术合同登记都有专业代理公司“跑腿”;企业想看专利价值?学校委托专业机构帮你出具的查新和分析报告;企业担心用专利侵权?学校直接给挂牌专利上了“侵权险”......

2024年3月,学校通过《高等学校知识产权管理规范》国家标准认证,成为大连市第二所获此认证的高校。自成立以来,这个“护航团”已完成100余项知识产权转移转化,合同金额达到3500余万元。真金白银的数字里,是科研人员从“不会转”到“放心转”的底气。

从“不敢转”“不会转”到“放心转”,大连大学的探索,正让科技成果转化的路越走越顺。学校科研成果转化率由之前的千分比升到目前的百分之一,提高10倍!

截至目前,学校现有有效专利权1587项,21件PCT国际专利授权,31项注册商标,27项植物新品种权,547项软件著作权。

不久前,从辽宁省科技厅传来好消息,学校被列为科技体制改革政策试点,将赋予更多更灵活政策,推动科研成果转化再上新台阶,为全省“打样示范”。

转化不是终点,而是创新的新起点。

作为研究应用型地方大学,实现大量、快速、优质的科研成果转化尤为重要。“十五五”时期,学校将聚焦国家战略和地方发展需求,进一步优化知识产权运营体系,推动更多高价值专利从“实验室专利”走向“产业线红利”,为推动新质生产力发展贡献“连大智慧”。