编者按:为大力弘扬教育家精神,激励广大教师躬耕教坛潜心育人,营造尊师重教浓厚氛围,推动人才培养提质增效,官微特开设《躬耕》专栏,宣传推介教育教学一线的优秀典型和榜样事迹,以资借鉴攻玉。

今日发布教学典型案例——《课比天大!那些藏在瓶瓶罐罐中的教育情怀》

课比天大!那些藏在瓶瓶罐罐中的教育情怀

教育是用生命影响生命的事业。课堂是教师“传道、授业、解惑”的主阵地,是学生成长成才的动力场。“课比天大”体现教师对课堂的敬畏与责任,不仅是对教师职业操守的要求,更强调课堂对学生人格塑造、思维发展的深远影响。

今天,让我们一起来感受环境与化学工程学院无机化学课程组老师们那些藏在瓶瓶罐罐中的教育情怀——

锚定方向 主动创新

为初进大学校门的新生上无机化学实验课,通常是依据课程知识体系进行循序渐进式教学,开设验证性实验项目。学生按照指导书上的步骤完成实验,获得已经明确的预期结果,从而加深学生对化学的感性认识,实验做什么,怎么做实验,是让学生爱上无机化学的第一堂必须课。

无机化学虽是基础学科,但也要对照“四新”建设要求,强化培养学生创新思维、解决复杂问题能力,在课程教学中落实“学生中心、成果导向、持续改进”新理念,达成知识传授、能力培养和价值塑造的课程教学目标。面对新要求,课程组以“课比天大”的高度责任感,就如何立足无机化学实验培养大一新生的创新思维和解决问题的能力,主动开始了聚焦教学内容改革与创新的实验研究。

梳理问题 精心设计

验证性实验项目为主的实验教学存在着实验内容不新颖,难以激发学生的学习兴趣和探索欲望;实验过程程序化,限制了学生进行探索和挑战的机会;实验结果固定化,不利于培养学生解决实际问题的能力。大一新生在实验课学习中,既有对大学课堂有别于中学课堂的渴望,又囿于原有习惯不适应大学学习的节奏与方法;总体上缺乏自主学习和主动思考的意识、分析问题和解决问题的方法和独立完成实验的能力。

经过问题梳理,课题组确立了无机化学实验基本能力训练与探索性体验并重的改革创新思路。依此思路,通过研发、新建实验项目,为新生提供挑战性实验机会,体验从未知到已知的实验探索过程。实践证明,此举有效激发了学生学习兴趣,满足了学生探索欲望,启发了学生主动思考,进一步引导学生提高分析问题和解决问题能力,增强了学生获得感。

研发、新建满足上述要求的实验项目是实现改革创新的关键问题,课程组成员心无旁骛地投入到实验项目的研发与创新中。经广泛调研与反复筛选,确定了适于学生“跳高”完成的p区元素阴离子未知液的定性分析实验项目。之后,一系列问题接踵而来,并且有些问题均没有现成的答案,部分文献结果和经验介绍等在实践中偏离预期。对此,课程组成员迎难而上、团结协作,将打造高质量实验项目投入到教学学术研究中。

不断挑战 攻坚克难

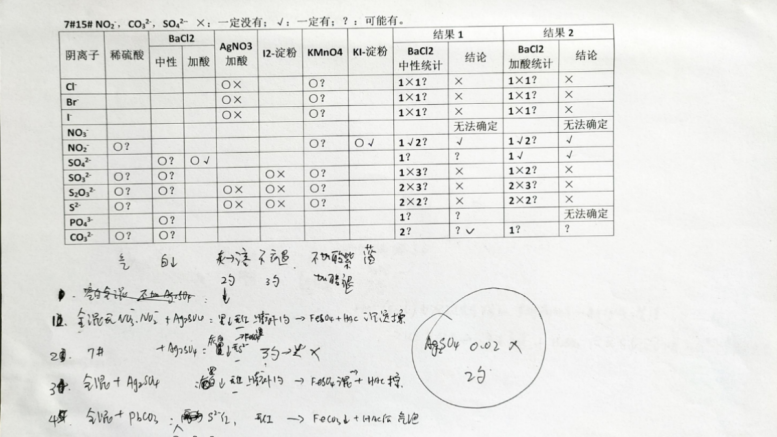

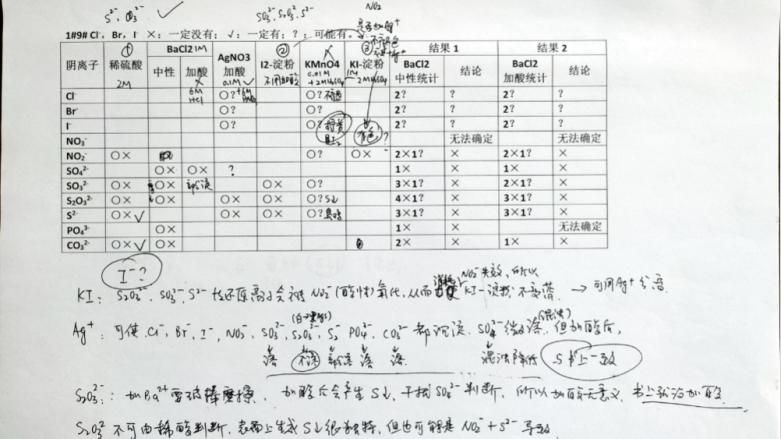

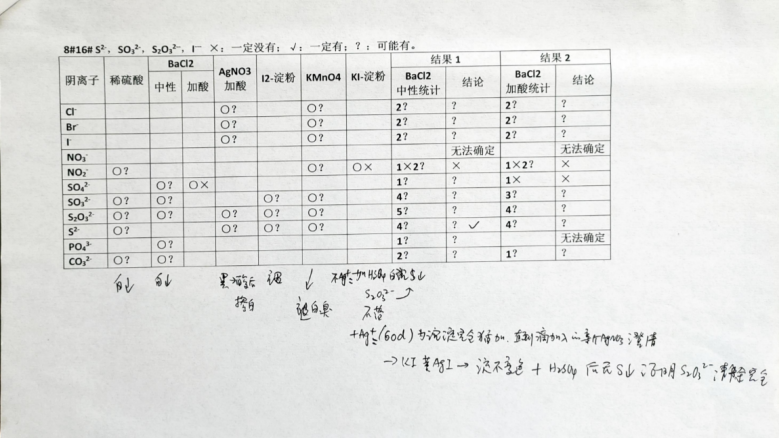

确定阴离子种类。课程组老师深入研究p区元素性质,查阅大量国内外教材、学术文献,参考其他高校相关实验案例,结合我校教学实际与学生水平,从众多p区元素阴离子中筛选出代表性强、关联性大的十种离子,如氯离子、硫酸根离子、亚硝酸根离子等,并通过检验所选离子,启发学生认识到在实践中抓住主要问题和解决主要问题的重要性与必要性。

设计实验流程。课程组遵循由表及里地分析、解决实际问题的基本原则,采取层层剥茧、逐步分析、由易到难的实验流程,引导学生建立正确的解决问题的思路与方法。不断调整排除干扰的方法等,优化了离子鉴定顺序,保证了实验流程的有效性与可行性。

教师实验研究相关资料

确定实验条件。实验结果的准确性与稳定性是新建实验项目能否应用于实验教学的关键所在。由于p区元素阴离子性质复杂、活泼性较高、相互干扰情况频发、常常与参考资料的结果不尽相同,增加了离子鉴定时的判断难度,导致实验结果扑朔迷离。课程组老师耗费了大量心血用于摸索实验条件、确定相应的实验结果,从严把实验条件入手,逐一攻克难题。

形成实验方案。在实验项目研发中,老师们以实事求是、严谨求真的科学态度,详细记录每一次实验的数据、现象,汇总、整理实验研究资料。对出现的与文献资料结果不一致的问题、失败的或现象不明显的实验,均在反复验证后,查找、分析问题根源,调整实验方案,最终完成了新建实验项目从设计研究到用于教学的转化,继而形成讲义、明确实验难点、提出探索性要求。保留的实验资料中蕴含了许多有价值的实验研究案例,为进一步开展问题导向的实验教学改革积累了丰富的资源。

实验研发过程充满了挑战、也充满了乐趣,课程组成员经常为一个实验现象的解释争得面红耳赤、为一个实验步骤的改进绞尽脑汁。一位课程组老师不禁感慨:“本以为按照实验教材做一次看看现象就行了,却没想到有这么多的‘意外’发生,每一组混合阴离子的预做都成了挑战!”

应用教学 优化完善

新实验项目应用于教学后,课程组老师全程跟进。实验中,密切观察学生操作,及时纠正错误,答疑解惑,引导学生思考实验现象背后的原理与逻辑;实验结束后,收集学生的反馈意见,进行实验报告分析,查找存在的共性与个性问题,调整教学思路;针对学生在实验中遇到的具体问题,及时增加注意事项说明,细化实验指导;对学生提出的新想法、新思路给予鼓励,组织讨论验证,吸纳有效意见。教师们也在教学实践过程中,对一些“迷惑”的实验现象有了更深的理解。

“常见p区元素阴离子未知液的定性分析”实验项目,通过教学实践的检验与优化,取得良好的教学效果。学生不仅能熟练掌握p区元素阴离子的定性分析方法,更在探索过程中培养了科学思维与实践能力,对化学实验的感悟远胜于验证性实验;教师也在教学研究过程中,丰富和完善了教学经验和执教水平,实现教学相长;课程组实施的以教学内容的改革与创新引领课程建设的新思路是可行与有效的,为后续的持续改进提供经验。同时,也带动了学院其他课程组努力求索、积极进取,为学院教学工作焕发出新的生机和活力,推动人才培养提质增效。

学校督导组推介词

学校在检查实验预做情况时发现,环境与化学工程学院无机化学实验课程组的魏俊峰、周立川和周毅三位老师,在新建“常见p区元素阴离子未知液定性分析”实验项目时,以高度的责任心、求真的实干精神和严谨的科学态度,历时数月反复进行方案设计、条件研究、方法探索与现象和数据分析等,实现了新项目从设想→实验→优化→成熟→形成讲义→应用教学,现存厚厚的纸质实验记录倾注了教学组对保证、提高实验教学质量的执着追求和无私付出,体现了课程组具有的深厚学术底蕴和优秀的教研与教学能力。

课题组老师的心声

作为一名无机化学教师,我深信“课比天大”并非空洞口号,而是对教学质量的极致追求。在我多年的教学历程中,我一直对教学充满了敬畏之心!对我来说,每一堂课都是知识和思想传递的神圣时刻;每一堂课都关乎学生知识体系的构建以及能力和素质的培养。就拿无机化学实验课改革来说,为了提高学生的实验技能以及科学素质,我查找资料、预做实验、设计实验流程等,增加了探索和创新性实验环节。虽然这增加了我的工作量,但能给学生呈现出更优质的实验课堂,我也甘愿如此。而通过实验改革,激发了学生学习兴趣,培养了学生的探索精神,使学生的能力和素质提高了,我也心满意足。因为,课堂教学就是天大的事,马虎不得,懈怠不得,教师要不断地精进和探索,以最大的努力培养出符合时代要求的人才,否则就是生产不合格“产品”。

“勤修乐教、甘于奉献”是我的职业准则,也是我执教的根本动力。我积极参加化学领域学术研讨会,学习前沿知识与教学方法,并将最新的科研成果融入教学中。在日常教学中,我关注每个学生的实验操作,耐心解答疑问,留意基础薄弱的学生,鼓励他们积极动手,看到学生们从实验室“白丁”到具备实验基本技能,看到他们从对实验懵懂无知到热爱化学实验,看到他们从畏手畏脚到敢于积极探索,我由衷地感到欣慰。在教学中,我享受着与学生共同探索化学世界的乐趣。因此,我们不能简单地计较个人的得失,因为当你甘于奉献的时候,也是你收获爱与快乐的时刻。

在今后的教学中,我将会继续秉承“课比天大”的精神,践行“勤修乐教爱生、甘于奉献的仁爱之心”,不断探索和创新无机化学及实验的教学方法,为培养具有创新精神和实践能力的化学人才贡献力量。

——周立川无机化学课程组老师

通过参与本次实验项目开发,我感受到教学要勇于突破传统,特别是在当今AI技术突飞猛进的时代,要不断创新实验项目,激发学生的求知欲和创新思维,给学生挑战未知的机会,让他们不再被动接受,而是要主动探寻答案。只有学生会学习、能学习、会创新、敢创新,我们培养的人才才能立于不败之地。这就需要我们教师要主动改变教学思路,要开发出更多新的实验项目,不仅要能让学生掌握知识,更要能激发他们的兴趣,培养他们的能力和素质。

——魏俊峰无机化学课程组老师

这次实验项目开发我感触颇深。一方面,让我更加深刻地体会到“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”的道理,许多理论知识只有真正通过实验才能理解透彻;另一方面,也让我意识到团队合作的重要性,在实验开发过程中,从最初的选题,到查阅文献、设计方案,再到反复实验、优化流程,每一步都充满了挑战,我们遇到了很多困难,但是通过集思广益、互相帮助,最终都一一克服了,这让过程充满了乐趣,也让我感到非常自豪。

——周毅 无机化学课程组实验技术人员

立德树人 生为首位

教书育人 师为根基

人才培养 课比天大